世界有数の自動車用AT(オートマチック・トランスミッション)のメーカーであるジヤトコ株式会社。中でもCVT(無段変速機)は、日産、三菱、スズキをはじめとした国内外の自動車メーカーに採用され、世界シェアNo.1を誇ります。近年では、モビリティそのもののあり方が大きく変化しており、ジヤトコでも新たな動力伝達機構である電動パワートレインの「eアクスル」の開発に取り組むなど、進化を続けています。

時代の変化に伴う大きな転換に対応するためには「人財」が最も重要であり、従業員一人ひとりがリーダーシップを発揮し、チームとしていきいきと働くことが新しい価値の創出に不可欠であるーージヤトコはそう考え、2018年に「健康経営宣言」を発表しました。その翌年には「健康経営優良法人・ホワイト500」の認定を取得して以降、2025年まで7年連続で認定を受け、直近では、2年連続で総合順位最上位の1~50社に選ばれています(2025年3月末時点)。

1万人以上の従業員を抱える大企業の健康経営にはどんな課題があり、どう解決してきたのか。安全健康管理部門 部長の小笠原さんにお話を伺いました。

※「ホワイト500」とは、健康経営優良法人(大規模法人部門)の中から「最も優れた企業」かつ「地域において、健康経営の発信を行っている企業」として、上位500社に選ばれたことを指します。

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

専任担当者15名という充実の体制 本気度が伝わるジヤトコの「健康経営」

―――はじめに、御社の事業についてお聞かせください。

小笠原:当社、ジヤトコ株式会社は自動車用のATおよび電動パワートレインの開発製造を主業にしている会社です。当社の成り立ちは、日産自動車と三菱自動車のAT/CVT部門、そこに旧ジャトコの3社が事業統合し、1999年に現在のジヤトコ株式会社となりました。従業員は海外を含めて約1万1700人(2025年3月末時点)。旧ジャトコ設立から数えて、今年で55周年という大きな節目を迎えています。

CVTは世界でトップシェア、AT/CVTは累計で1億3,000万台以上(2025年3月末時点)を世に送り出しています。本社は静岡県富士市にあり、国内の開発・生産拠点は神奈川、静岡、栃木、愛知、京都に、海外ではアメリカ、メキシコ、韓国、中国、フランス、スペイン、イギリス、タイに拠点を置いています。

当社はコーポレートパーパスに「技術と情熱でモビリティの可能性を拡げる」と掲げており、持続可能なモビリティ社会の実現に向け、全従業員一丸で取り組んでいます。これまでの主要製品は内燃機関のトランスミッションでしたが、EVなど急速に電動化する次世代モビリティに向け、「eアクスル」など新たな製品開発にも力を入れています。身近なところでは電動アシスト自転車や中国市場にむけた電動バイクのドライブユニットなどの開発・製造にもチャレンジしています。

―――では、健康経営に携わる部署と役割についてお話を伺えますか。

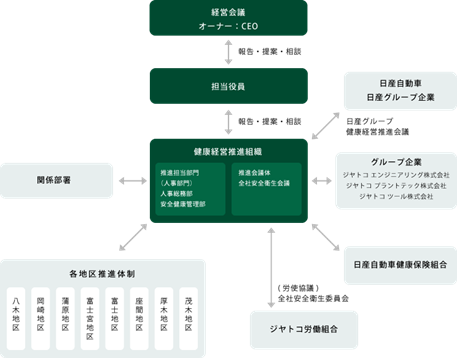

小笠原:私は当社の健康経営推進を担当する、人事部門・安全健康管理部の部長です。推進体制としては、専門職が11名で、常勤産業医2名、保健師9名、ほか健康グループのスタッフが4名の計15名です。

―――健康経営専任のご担当が15名というのは充実した体制ですね。

小笠原:メンタルおよびフィジカルのケア、さらに健康関連のイベントやセミナーの企画から実施までを担当しています。多岐にわたるすべての業務をカバーするための体制です。

安全健康管理部の方針は「従業員に寄り添いながら、“安全・健康”な職場づくりをリード」としており、我々のお客さまは従業員であるということを常に意識しながら、日々の業務を遂行しています。

ジヤトコ株式会社 【健康経営】 推進体制

「従業員の健康こそが 最も大切な財産」 社長の強い想い

-scaled.jpg)

代表取締役 佐藤 朋由 社長

―――健康経営に取り組んだのはどんな理由からでしょう。

小笠原:政府が打ち出した「健康経営推進」という大方針に賛同したことです。日本は高齢化や人口減少が避けられませんから、従業員が元気で長く働ける社会を創っていかなければなりません。つまり、何よりも健康が土台です。

政府方針を前提として、2018年に社長がジヤトコグループの健康経営宣言を出しました。 「従業員一人ひとりがリーダーシップを発揮して、お客さまのニーズに応える先進的な商品を開発する。モノづくりの技術を高め世界をリードする。公正な事業活動によって地域の活性化に貢献する。」というものです。実現のための原動力は、ジヤトコグループ全従業員の活力であり、健康な心身によって成り立っています。当社にとって「従業員の健康こそが最も大切な財産である」という宣言です。

社長の強い想いから健康経営への取り組みを開始しました。社内に健康経営推進体制を構築し、グループ会社や労働組合の皆さんとも情報を共有し、連携を取りながら活動を続けてきています。

―――2019年から「健康経営優良法人・ホワイト500」が続いています。健康経営を通じて目指しているものとはなんでしょうか。

小笠原:2025年度も「健康経営優良法人・ホワイト500」の認定を受けることができ、これで7年連続となりました。近年は申請企業が増加しており、認定のハードルはさらに高まっていますが、当社は総合順位でも最上位の50社に入っています。また、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2025」の認定も受け、こちらも2020年度から今回で4回目になります。

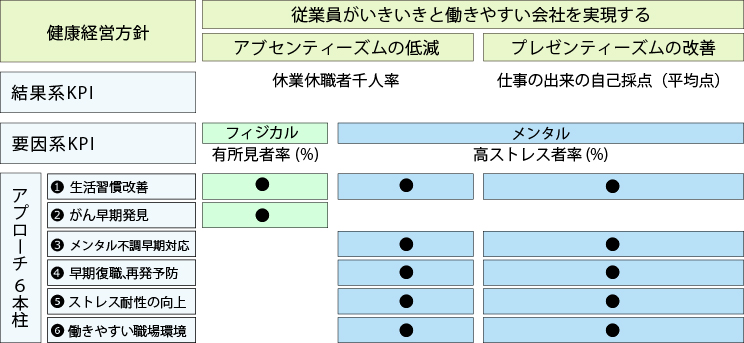

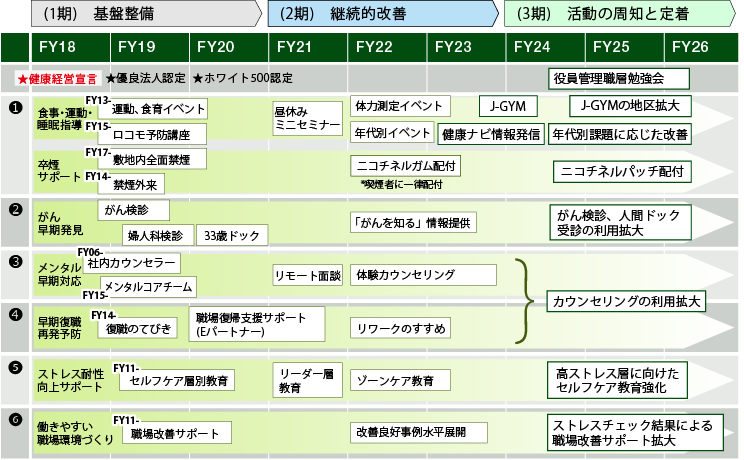

健康経営を通じて目指しているのは、大方針の「従業員が生き生きと働きやすい会社の実現」であり、その中に「アブセンティーズム低減」および「プレゼンティーズム改善」があり、結果系と要因系の目標を中長期で設定し、取り組んでいます。アプローチも「生活習慣改善」から「働きやすい職場環境」までの6項目に分け、効果的に改善できるよう工夫しながら取り組んでいます。

社内にトレーニングジムを開設、食堂では食育イベントも!

―――健康経営の具体的な施策を教えてください。

小笠原:施策のひとつとしてご紹介したいのが、社内3拠点に設けた「ジヤトコGYM」です。出勤前後や昼休みなど、誰でも気軽に活用できるようにと職場に隣接したトレーニングジムを開設しました(富士地区2カ所、京都地区1カ所)。大変好評で、稼働率は約80%と明らかな手ごたえを感じており、従業員の健康意識向上にもつながってきていると感じます。今後、他の拠点にも拡大していく予定です。

―――施策は安全健康管理部の皆さんの発案ですか。

小笠原:保健師のメンバーをはじめ、各工場の若手従業員が中心になって立ち上げました。私が準備したのはお金と場所だけです(笑)。この他にも社内外でのイベントやオンラインセミナーなど、運動習慣を後押しするための取り組みを数多く実施しています。

たとえば、社内で始めたウォーキングイベントがあります。参加希望者を募って“名所を歩こう!”という企画ですが、実施日が休日であるため当初は参加者が50人ぐらいでした。そこで、もっとたくさんの人に関心を持ってもらうために、参加家族も楽しめるようなキッチンカーを用意したり、ビンゴゲーム大会を開催したり…とアイディアを出し合って、昨年度は富士地区だけでも約150人まで参加者を増やすことができました。

ウォーキング距離はみんなが“楽しく歩ける”を重視して、およそ4キロにしています。

小笠原:運動関連ではもうひとつ、当社ならではの取り組みがありまして、富士市に拠点を置くプロ自転車競技チーム「レバンテフジ静岡」とのコラボ施策です。「ジヤトコGYM」に選手の方々を招いてのトレーニング指導やスポーツサイクリング体験など地域に根差した活動を共同で開催しています。

小笠原:「食」への取り組みも積極的に実施しています。保健師メンバーの医療的知見を基に、脂質異常や血糖値の高い有所見者への食事指導を行うほか、食堂では昼食利用時などにもアドバイスを行っています。

そのほかにも、健康保険組合やフードサービス会社と連携し、定期的に従業員参加型の食育イベントを開催しています。「食」を通じて健康を考える株式会社グリーンハウスさんにもご協力いただいき、食堂に健康スペシャルメニューを追加することもできました。

健康に関する情報を積極的に提供することで、従業員の皆さんがよりよい食生活を送れるようになり、ヘルスリテラシーを自然と高めることができるように働きかけをしています。

小笠原:また、当社では障害者雇用の一環として農園を運営しています。そこで採れた野菜をイベントに参加した従業員にプレゼントすることにより、社内でも新たな循環が生まれ、全社で協力しながら健康経営を推進できていると感じます。

多くの従業員を抱える製造業、動かすのは経営トップの本気度

―――順調に健康経営を推進されてきたという印象ですが、ハードルになったことはありましたか。

小笠原:もちろんあります。最近は変わりつつありますが、製造業はどうしても品質、コスト、納期が最優先であり、従業員数も多く、残念ながら業界的にも「健康」に対する優先順位は高くなかったと思います。当社も1万人を超える従業員がいますから、全従業員に健康経営の大切さや意義を浸透させることは容易ではありません。

それを動かせるのはやはり経営層なんですよね。リーディングがなければ従業員の意識も揃いません。社長をはじめ役員メンバー自らが社内アンバサダーとなり、「当社にとって健康経営は重要な取り組みである」ということを各部門へと浸透させていきました。

その結果、従業員の意識向上が見え、会社の取り組みもより充実しましたので、やはり、規模の大きな企業ではトップ層が動くことの影響力が非常に大きいと思いますね。

―――取り組みの具体的な成果などはいかがでしょうか。

小笠原:グラフの【FY18】が健康経営をスタートさせた2018年です。たとえばアブセンティーズムは現在に至るまでわずかに下降していますが、大きな変化はありません。初めから業界水準に照らしても悪くはないんです。とは言えそこに甘んずることなく、さらに数値を下げる努力をし、再発防止のためにも、早期発見・早期復職に努めます。

フィジカルについては、従業員の平均年齢が高くなってきていることもあり、向上というよりも現状維持(キープ)を目標としています。

プレゼンティーズムはストレスチェックを基にした自分の仕事を10点満点で採点した指標ですが、現在の数値は6.2~ 6.3ですが、2~3年後には業界トップ3社の6.7ぐらいまでの向上を目指します!

認定がゴールではなく、健康を土台にした幸福の実現をジヤトコの文化に

―――今後、重点的に取り組んでいきたい課題や展望をお聞かせください。

小笠原:実現したい姿は社長が述べている健康経営宣言にあります。 ジヤトコグループは従業員の心身の健康こそが会社の財産であるとし、仕事もプライベートも充実したQuality Of Lifeの向上を図り、従業員とそのご家族、そして会社の幸福の実現を目指すというものです。

当社は健康経営の活動計画を3年毎に分けて推進してきました。3期目である2024年~2026年の目標を「活動の周知と定着」としているのは、指標の向上や健康経営優良法人認定がゴールではなく、健康を土台にした“幸福の実現”がジヤトコのスタイルであり、文化にしていきたいからです。結果、健康寿命を伸ばすという社会的要請に応えることにもつながっています。

いま、自動車産業は「100年に一度の大改革期」を迎えており、今後の業界の行方についても不透明な状況が続いています。このように激しく変化する事業環境の中では、従業員のメンタルヘルスも不安定になりやすく、アブセンティーズムや離職率の上昇につながっていく可能性もあります。

改善には、コミュニケーションが大切だと考えています。意見や想いを聞いてもらえる上司や仲間がいる。新しい仕事にチャレンジできる環境がある。目的意識を持って職務に取り組める。休みたい、あるいは休んだときにサポートしてくれる環境がある。

こうしたことを実現するための土台こそが、コミュニケーションなのです。

健康に関するイベントや取り組みを通じて、さらなるコミュニケーションの活性化を図り、各職場、各部門間の繋がりをより円滑にしていきたいと思います。安全健康管理部は潤滑剤としての役割を果たしていかなければなりません。「従業員に寄り添いながら安全・健康な職場づくりをリードする」という安全健康管理部の方針のもと、こういった難しいときこそ、我々が頑張らねばと考えています。

<プロフィール>

ジヤトコ株式会社 https://www.jatco.co.jp

人事部門 安全健康管理部 部長 小笠原 寛